社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会いこいの家『インケアとアフターケアの連動による一体的なソーシャルワークの実践~子ども学習室の実践を例に 地域公益活動の成果と効果 8年間の経験から紹介~』

社会福祉法人 恩賜財団東京都同胞援護会 いこいの家

学習支援

実践報告会 発表法人

就職・就労支援

城西エリア

新宿区

2023.03.10

社会福祉法人 恩賜財団東京都同胞援護会 いこいの家

【令和4年度 地域公益活動推進協議会実践報告会 表彰作品要旨】

令和4年度

東京都地域公益活動推進協議会 奨励賞

『 インケアとアフターケアの一体的なソーシャルワークの実践~子ども学習室の実践を例に 地域公益活動の成果と効果 8年間の経験から紹介~』の発表要旨をご紹介します。(推進協事務局)

令和5年3月10日掲載

発表要旨

※「令和4年度 東京都地域公益活動推進協議会実践発表会」において発表いただいた内容を、事務局で編集しました。

[発表者] 社会福祉法人 恩賜財団東京都同胞援護会 いこいの家 園長 田代 秀之氏

日常業務を振り返る中で、子どもたちの学習支援をスタート

社会福祉法人として、地域公益活動をどのように進めるかを考えると、自然とハードルが上がってしまいます。そこで、日頃から施設で行っているサービス、さまざまな支援を思い浮かべてください。多くの支援が地域でも生かせることに気づくと思います。

当法人の学習支援の実践も、母子生活支援施設の日常業務を振り返ることから始まりました。日々、少年指導員を中心に入所児童の学習支援が行われています。学習支援の意味は、学習機会の提供、学習の習慣づけ、自分に合った学び方を習得する、そして居場所としての機能が考えられます。しかし、積み重ねた学習習慣も退所とともに続かなくなったという声をたびたび耳にします。このことからも退所児童への学習支援の大切さがわかると同時に、インケア(施設利用中の自立支援)とアフターケア(退所後の自立支援)のつながり、一体的なソーシャルワークの実践が必要と理解できます。

NPOや学生等のボランティアと連携して

開始当時の子ども学習室は8割が地域児童で、子ども20名、支援者15名でした。開始から5年間は、NPO法人キッズドアとのコラボによる運営でした。開始早々、食事をしていない子どもが多いことがわかり、昼食の提供もほぼ同時に始めました。

8年目の現在は、9割が退所児童です。子ども11名、支援者は職員7名、実習を終えた学習ボランティア1名、現役高校生2名、学習アドバイザー1名の計11名で運営しています。職員の内訳は、母子生活支援施設2施設、児童養護施設、婦人保護施設の4施設の職員で構成しています。

<令和4年度学習風景>

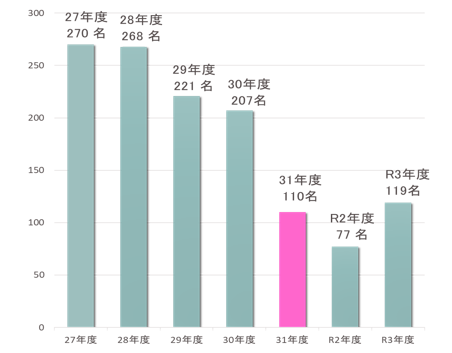

開始から7年間で、延べ1,272名に学習支援を提供してきました。平成31年に参加人数が減少しましたが、参加児童を徐々に施設退所児童にシフトしたためです。令和2年度には、完全に法人職員による運営へと方向を転換したため、同様に減少しています。

<7年間の実績(平成27年度~令和3年度)> 延べ参加人数1,272名

学習支援の成果と効果

子どもにとっての成果は、学習の機会を得て、学びが習慣化することです。自分に合った学び方を知り、楽しく学びが継続します。効果は、安心して自分を表現できる居場所となり、自信を感じることができます。地域社会とのつながりを持つことで、社会性を培うことができます。

一方、職員の成果は、運営に関わる人・物・金といった財源を自分たちで運用することで、経営感覚を学ぶ機会になります。また、配属1年目から子どもにとってのロールモデルとして地域公益活動に参画することは、インケアとアフターケアの一体的なソーシャルワークの理解につながります。そして、この連動こそが本来の業務であることを学べます。また、福祉を学ぶ実習生の学習室参加は地域福祉を学ぶ貴重な機会にもなります。

効果としては、経営感覚の学びは、組織経営の一端を担う人材育成につながります。地域福祉に対する理解が深まり、資質が向上します。実習生にとっては、この体験を通じて実習終了後も、学習ボランティアや施設のアルバイトにつながります。さらに施設のアルバイトは、就労にもつながります。地域のNPO法人とのつながりが深まり、支援の輪が広がります。こうして、地域支援の取組みが職員育成のみならず、地域との関係性を深め、職員採用につながることもわかりました。

-

障害者施設を地域に開くためには(福)まりも会 清瀬喜望園 (まりもタウンフェスティバル)

2026.01.26

-

実践発表会 2025 Part 2(福)恩賜財団東京都同胞援護会 自立ホームいこい 「地域のプラットホームとしての役割」

2026.01.09

-

実践発表会 2025 Part 2(福)大和会 特別養護老人ホーム 新宿和光園 「地域になくてはならないダイバーシティ施設を目指して」

2026.01.09

-

実践発表会 2025 Part 2(福)池上長寿園 大田区若年性認知症支援相談窓口(福)東京コロニー 東京都大田福祉工場「誰もが表現できる場づくりの実践」

2026.01.09