社会福祉法人 江東園

江戸川区

これから地域公益活動に取り組もうとする法人や団体、施設へのヒントを探るため、地域公益活動の取組み事例発表や当ホームページで事例を公開した法人、団体のその後を取材する企画です。

今回うかがったのは 江東園。

“みんなが一緒に、笑顔で過ごせる「共生社会」をめざす” ため、江戸川区で高齢者、児童、障害者福祉施設を運営する社会福祉法人です。江戸川区にありながら江東園という名は、江戸の東にあって、一番最初に朝日が昇るところに老人と子供たちの楽園を作りたいということで、初代理事長がつけた名称とのことです。

<取り扱った地域公益活動事例>

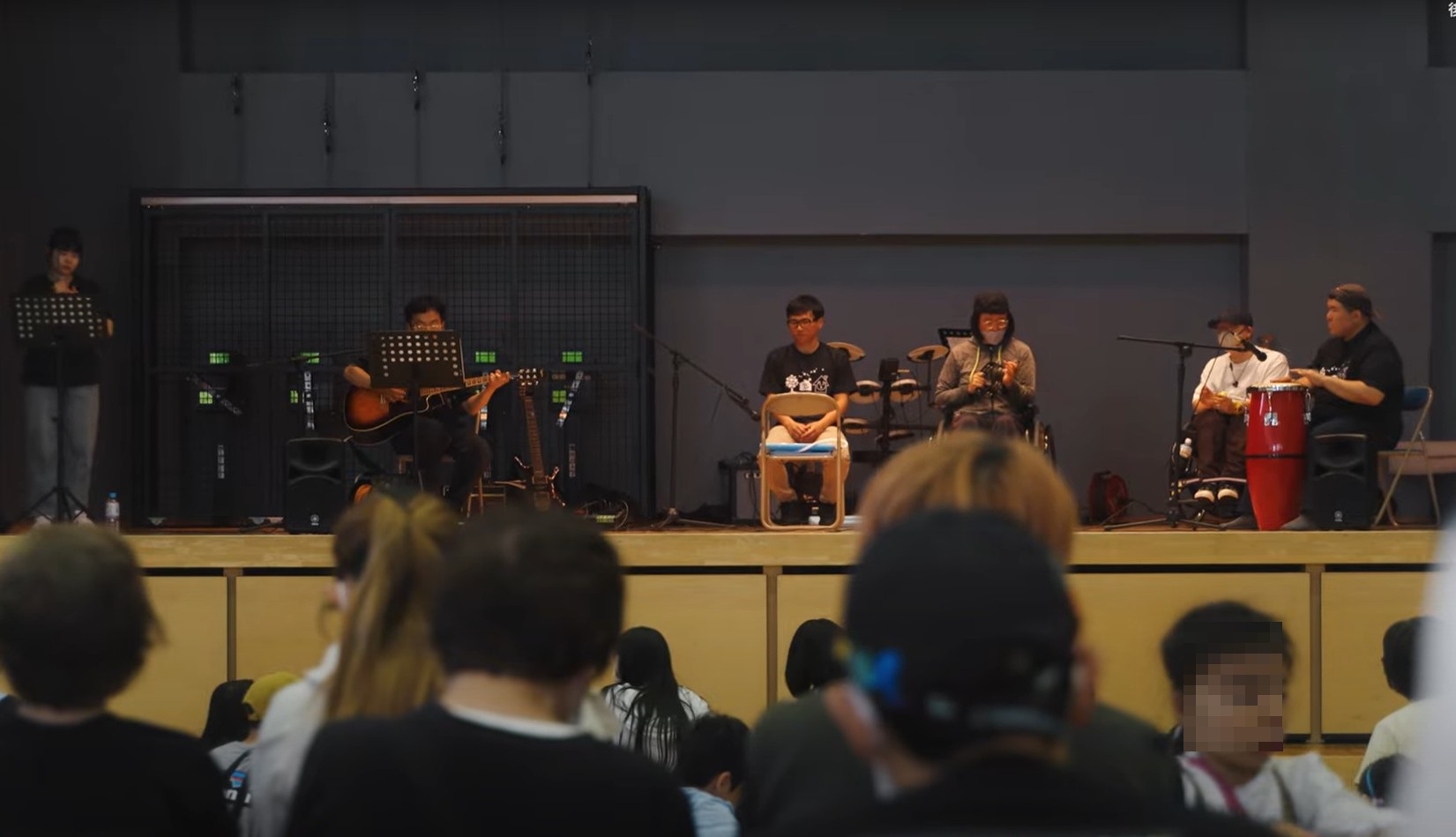

地域とのつながりを再構築し障害への理解を深める地域イベント「春江フェス」を企画・開催しました。イベントは、社会福祉法人江東園、社会福祉法人つばき土の会、NPO法人東京ソテリアの3つの法人が組み、お互いの強みを活かしながら実施。施設と学校が協力し、小学生に障がい者の日常や困難を理解、共感する(福祉教育)機会を提供することで共生社会実現を目指します。

※公開中の事例ご紹介はこちら(春江フェス:江東園ケアセンターつばき)

学校、町会と連携していくという視点

(画像)取材は江東園ケアセンターつばき内のカフェ「えぽっく」をお借りしました。 (左より)杉さま、松沢さま、井上さま、山田さまにお話をうかがいました。

施設は今年で19年目になります。開設の際は障害者施設が建つことについて、地域の方々にとって「どうなの?」て感じだったかと思います。区が協力的に「施設が建ちますよ」と地域との間に入って説明していただき開設に至りました。私たちとしては、障害者施設があることをもっと地域に知ってもらいたいし、障害者を理解してもらいたい。そのためにどんどん外に出ていこうということをやってきました。

---実践発表をしていただいた「春江フェス」、その後変化はありましたか?

小学生をはじめとした若年者に、いろいろな障害を持つ人たちが混在して地域を創っていることを知ってもらい、障がい者の日常や困難を理解、共感する福祉教育の機会としての春江フェスが2回目を迎えました。

学校の理解が進んでいると思います。春江フェス開催の際は春江小学校の先生からフェス開催があることや、「施設を見てきてください」といった話を生徒達にしていただきました。校長先生との話の中でも地域と結びつくことは大事だと話していただきました。

春江小学校はいま生徒数がとても多くなっています。色々な方がこの地域に入ってきていることもあり、最近は保護者の障害に対する理解が進んできているなと感じることもあります。せっかくこの春江地区には精神、身体、知的障がい者のための3施設があるのだから、認知してもらうためにも連携を最大限活用したい。やはり学校や親を通じて子供にも感じてもらうことって意味があります。そのためにもフェスという形のイベントはとても大事だと思っています。

町会の方々にも積極的に関わっていただけるようになりました。2回目の開催だったこともあり、「またやるんだね」という感じで、掲示板を積極的に貸していただけたり、フェス当日は猛暑も想定されたので事前に消防署に熱中症対策の協力を仰ぐためにこちらからお願いしていないにもかかわらず動いていただいたり。そのおかげもあって当日は消防隊の方が救護ということで控えていただけました。

---春江フェス後、各施設や利用者の方に変化はありましたか?

入所施設のもぐらの家さん(つばき土の会)は、「もぐらさんてこんなところで、こんな人たちがいるんですね。」と知ってもらい、声をかけてもらえたと話していましたね。

それから、障害を持つ当事者の中には人前で演奏することに自信を持てるようになってその後、いろいろなイベントに意欲的に参加するようになった人もいます。また、あるライブイベントで、生きづらさを感じる人たちへのメッセージとなるような話をされた方もいました。

フェスを通じてそんな影響もあったんですね!

---春江フェスを経験して実感したことは?

社会福祉法人が単体で何かをしていくのって、やっぱり厳しくて、だから連携してそれぞれの強みを活かすということの大切さを春江フェスイベントで本当に実感しました。

若者をどう巻き込めるか、とか意欲的な地域にできるのかって地域の魅力や施設の魅力とつながっていると思います。地域ってみんなが創るものだから、一人だけ頑張ってもやっぱり見過ごされてしまうからね。だから春江フェスを通じて連携したってことはすごく大事よね。

---職員の方々のフェスイベントへの理解は?

どうしても施設内で利用者と向き合う職員は ”地域” よりも、日々向き合っている利用者のために、となりやすい。それは自然なことだとは思います。

だから少し違った視点で考え、理解が進むよう法人内に委員会を設けています。委員会には職員が参加し、併設しているカフェ(就労継続支援B型)を ”地域のためにもっと開かれた場所” にする(=継続的な就労の場につながる)ためにはどうすればよいかを考える機会としています。

それから、フードパントリーに参加していますが、どうすれば地域の必要な方々にお知らせが届くか、どのような配り方が良いかといったことも職員間で話し合ったりして、 ”地域を考える” (=潜在的なニーズや課題の把握)きっかけになっています。

いきなり”地域のために” っていう大きなテーマで考えようとすると、「いやいや、それよりも目の前の人(利用者)のために」ってなりますよね。具体的に考えるテーマがあったほうが職員も、「どうしたらいいかな」って考えられるのだと思います。

---今後、さらにフェスを通じた公益活動が ”深化”するために

現在は春江フェスを立ち上げて、なんとか2回目が実施できたという段階です。今後このようなイベントを3回目、4回目と自立的に継続していくためには、やはり様々な方面とのつながりが必要だと思います。連携していくと、更にいろいろな人が集まって、つながりが更に広がっていくんだと思います。障害分野を通じて学校関係とはつながりができました。次は高齢分野や児童分野の法人・事業所と経験を共有しながら、新しいつながりを創っていけないかと考えています。

---地域公益活動の今後について

施設のサービス利用者のことはよく見えても、そうではない地域の人たちが何に困っているのかは意外によく見えません。フードパントリーのような活動を通じて地域の方の課題が見れてくれば、「困ったらこんなところがあるんだよ」と相談につなげることもでき、私たちが担える新しい役割が見えてくると思います。そのためには配布できる食材を集める必要があり、もっと多くの企業や団体とのつながりを増やしていく必要があります。

だから「やっぱり、いろいろなつながりを創っておくことがすごく大事」なのだと思います。

取材にご協力いただき誠にありがとうございました!

-

障害者施設を地域に開くためには(福)まりも会 清瀬喜望園 (まりもタウンフェスティバル)

2026.01.26

-

実践発表会 2025 Part 2(福)恩賜財団東京都同胞援護会 自立ホームいこい 「地域のプラットホームとしての役割」

2026.01.09

-

実践発表会 2025 Part 2(福)大和会 特別養護老人ホーム 新宿和光園 「地域になくてはならないダイバーシティ施設を目指して」

2026.01.09

-

実践発表会 2025 Part 2(福)池上長寿園 大田区若年性認知症支援相談窓口(福)東京コロニー 東京都大田福祉工場「誰もが表現できる場づくりの実践」

2026.01.09